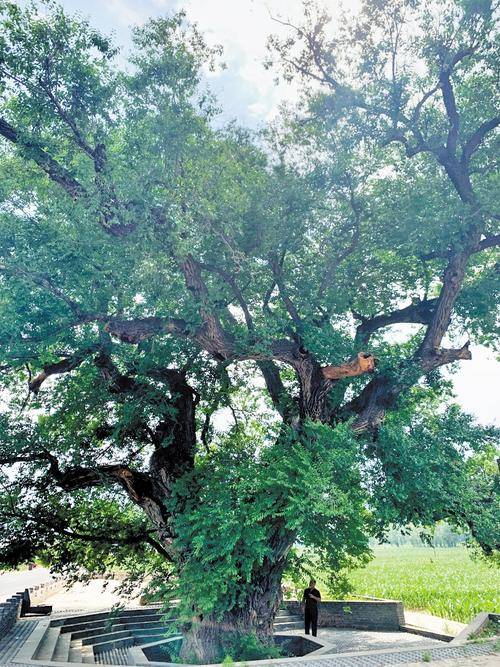

围场满族蒙古族自治县四道沟乡二道沟村榆树,树龄560年,一级古树。 肖 坤摄

我省拥有种类丰富、数量众多的古树名木。据第二轮全国古树名木资源普查及补充调查结果显示,河北共有古树名木50余万株,占全国总数的近10%,是古树名木数量最多的省份之一。

近年来,承德围场满族蒙古族自治县(以下简称“围场”)深入践行生态文明理念,坚持生态优先、保护为本,将古树名木保护作为生态建设的重要内容,构建起“科技赋能、精准施治、文旅融合、多元投入”的“四驱联动”保护体系。截至目前,累计完成21株古树(其中一级16株、二级5株)的抢救复壮工作,逐步探索出一条适用于北方高寒干旱地区的古树名木保护新路径。

科技赋能,构建智慧监测防护网络。围场将科技手段作为古树名木保护的核心支撑,在县域重点自然保护区、风景名胜区以及部分村落周边古树集中分布区域,布设高清智能监控设备,同步搭建基于物联网与大数据技术的古树生长动态监测系统,实现对树体倾斜、异常落叶、病虫害入侵等风险的24小时实时监测与智能预警,确保异常情况第一时间推送至管护人员并及时现场处置。此外,每5年对每株古树的树龄、品种、胸径、地理坐标等基础信息及生长状况进行更新,并同步至古树名木云系统,形成“一株一档”动态电子档案。目前,全县已完成78株挂牌古树的数字化建档工作。

精准施治,建立专业化分级养护机制。组建专业养护团队,围场系统开展“树体结构检测—土壤养分分析—病虫害筛查”三位一体的健康诊断。通过生长锥检测树心腐坏程度、土壤检测仪分析pH值及有机质含量、声波断层仪评估树干内部空洞状况,形成精准诊断报告,并据此为每株古树“量身定制”修复方案。针对树体空洞问题,对存在空洞的6株古树采用环保型填充材料进行修复加固,同步实施树干支撑工程,有效提升树体抗风能力。对于根系受损古树,实施“土壤改良+根系促生”工程,通过铺设透气铺装、埋施微生物菌剂等措施,经实地监测统计,13株濒危衰弱古树的新根生长量平均提升20%以上。在病虫害防治上,坚持“绿色防控”理念,综合运用生物防治(如释放天敌昆虫花绒寄甲防治松褐天牛)、物理诱捕(悬挂太阳能杀虫灯诱捕害虫)等技术,大幅减少化学农药使用量,有效降低了对环境的污染。

文旅融合,打造古树保护与乡村全面振兴协同发展新范式。围场以三义永乡二地村黄土弯子“十三太保”古树群(13株树龄超300年的榆树群落)为创新实践重点区域,开展“景观营造+环境治理+功能提升”一体化保护工程。一方面,清理古树周边违规建筑1200平方米,恢复原生植被3500平方米,修建雨水渗透渠300米,显著优化古树生境。另一方面,围绕古树群规划建设1.5公里生态休闲步道,设置文化解说牌13处,打造古树年轮科普园等特色景观节点。通过推出“古树认养+农事体验”等特色旅游项目,2024年带动周边村集体经济增收近百万元,成功实现了生态保护与乡村产业发展的良性互促,形成了可复制、可推广的融合发展新模式。

多元投入,构建可持续资金保障体系。围场积极探索建立“政府主导+社会参与”的多元化投入机制。在财政保障方面,统筹整合中央财政专项资金92万元、省级专项资金30万元,开展古树保护专项,实行“项目申报—绩效考评”闭环管理,重点支持古树抢救复壮、智能化监测系统维护等项目。在社会参与方面,创新推出“古树认养”公益模式,设立企业冠名认养、个人爱心认养等多层级参与方式,引导企业、乡贤及社会公众参与保护实践。此外,围场还依托文旅企业合作开发古树生态权益认购产品,成功推动保护资金由“单一财政投入”向“多元生态造血”转变,为古树可持续保护提供了稳固的资金支撑(丁晓伟、肖坤)