古树名木是镌刻着岁月痕迹的“活化石”,是承载着地域记忆的“绿色瑰宝”。习近平总书记强调:“要把古树名木保护好,把中华优秀传统文化传承好。”在南粤大地,8.5 万余株古树名木扎根生长,从百年古榕到千年荔枝,从成片红锥到珍稀银叶树,它们不仅是生态系统的重要组成部分,更是广东高质量发展的重要生态资源。目前,全省登记在册的古树名木数量为 85300 株,古树群 907 处,其中一级古树 769 株,名木 80 株。近年来,广东扎实推进古树名木保护提升行动,全力推动古树名木高水平保护和高质量发展。自 2023 年以来,全省建设古树公园 210 个,抢救复壮古树名木 6744 株,古树正得到前所未有的重视与保护,成为广东高质量发展的“绿色密码”。

夯实制度保障 构建全链条保护管理体系

保护古树名木,离不开法治化、规范化的制度保障。自 2023 年《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》将“古树名木保护提升”列为六大行动之一以来,广东始终将法治化、规范化作为保护工作的核心,从顶层设计到基层落地,织密古树名木“保护网”。广东积极推进古树名木保护制度建设,不仅在新修订的《广东省森林保护管理条例》中增设古树名木保护专章,还在《广东省绿化委员会印发关于加强古树名木保护管理的指导意见》中首次提出对古树群和古果树进行保护管理,并对经济树种古树进行合理利用。

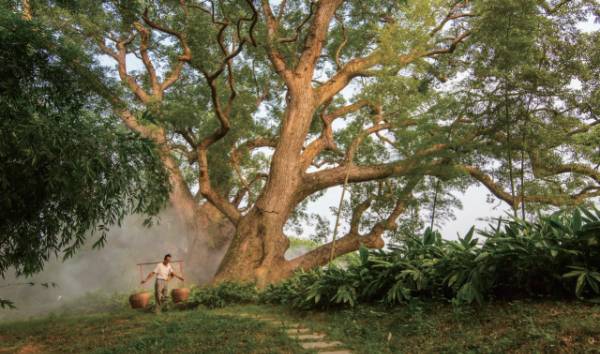

树木医生在云浮市给“天下第一樟”进行清腐

进一步细化古树名木保护目标与路径。广东印发《广东省林业局关于加强古树名木管护工作的通知》《古树名木保护提升行动方案(2023—2035 年)》等文件,全面提高古树名木法治化、规范化、精细化管理水平。2025 年 3 月 15 日《古树名木保护条例》出台后,广东积极推进《广东省古树名木认定和保护管理办法》编制工作,印发《广东省林业局 广东省住房和城乡建设厅关于贯彻落实〈 古树名木保护条例 〉的通知》,指导各级依法依规开展古树名木保护工作。

各地结合地域特色推出“定制化”举措。目前,广东 21 个地级市均已颁布古树名木保护管理办法或规定。其中,茂名出台全国首部针对古荔枝树保护的地方性法规《茂名市古荔枝树保护条例》,对古荔枝树实行分级保护;广州、深圳、中山等地领跑全国,在“多规合一”平台建立古树名木核查应用,实现在建项目规划阶段,即可论证涉及古树名木保护范围的空间管控一键自动核查;潮州为全市登记在册的1890 多株古树全面投保,保额达 730 万元,筑牢坚实的古树资源“保护网”。

全民护绿 认捐金额达 2795 万元

古树名木保护不是“独角戏”,而是需要全社会共同参与的“大合唱”。广东通过创新参与模式、加强宣传引导,让“保护古树”成为全民共识,形成“人人护绿、人人爱绿”的良好氛围。2024 年,广东创新性推出古树认捐认养模式,“绿美广东古树认捐项目”在绿美广东公共服务平台正式上线。该项目选取了全省 21 个地市的 83760 株古树,募集资金定向用于绿美广东生态建设示范点、县镇村绿化、古树养护等。目前,认捐金额已达 2795 万元,守绿护绿,蔚然成风。

为规范认捐认养工作,广东多地印发古树认捐认养工作方案和倡议书,明确认养申请程序、期限、费用标准、权利义务及资金管理细则,呼吁社会各界积极参与古树名木保护,认捐热潮在持续升温。其中,茂名市认捐人次达 6437 人,荔枝古树因承载 “荔乡” 情怀最受青睐;广州市以 3200 人次位列其后,榕树古树认捐热度最高,榕树古树因“榕树头”文化承载街坊记忆,认捐热情高涨……一株株乡土古树,正被越来越多市民主动守护。

韶关市仁化县董塘镇古树群

全民参与自然教育活动。广东结合“世界森林日”“世界野生动植物日”“世界湿地日”“4・22 世界地球日”等节点,通过线上线下活动,向大众宣传古树保护知识。广州中山纪念堂开辟古树生态径传递植物知识,广州市东沙古樟树公园专门设立学生生态体验基地,惠州博罗古榄园借百年榄树开展非遗研学活动,江门市台山市靖安村依托菩提古树搭建科普廊道,深圳大鹏坝光通过自然学校推进银叶树保育教育。每一株古树,都成为传递生态理念的重要载体,成为全民参与自然教育的新课堂。

精准“提质” 为古树健康保驾护航

广东以“提质”为核心目标,将古树名木保护从“基础管护”向“科学精细化守护”升级,全面提升保护工作的质量与效能。出台管理办法或规定,开展资源普查,加强实时动态管理,推进重要古树名木视频监控和保护工程建设。同时,强化古树群保护,对濒危古树名木及时抢救复壮,为古树名木购买保险,严厉打击违法犯罪行为,探索打造古树公园和古树乡村,全方位为古树健康保驾护航。

实施动态化信息监管。广东通过实施一级古树名木视频监控和保护工程,为全省 851 株一级古树和名木安装视频监控,实现 24 小时全天候精准监控和可追溯保护。此外,全省 8.5 万余株古树名木已全部建立电子图文档案,实现 “一树一码”“一张图” 信息动态化管理。“广东省古树名木管理系统” 持续升级,整合档案、巡查记录、监测数据、复壮方案等信息,为跨区域、跨部门协同保护提供技术支撑。

加大抢救复壮力度。广东推广利用 PiCUS-3 弹性波树木断层画像诊断仪、根系扫描雷达、激光雷达、无人机等先进设备开展古树名木健康监测和保护工作,为古树名木打造“一树一策”方案,让古老树木焕发新生。两年来,全省共抢救复壮古树名木 6744 株,云浮市郁南县 1200 余年的“天下第一樟”、韶关市仁化县百年红锥群等濒危古树,都经科学诊疗后枝繁叶茂,焕发新生。

注重“利民” 因地制宜建成 210 个公园

广东在推进古树名木保护过程中,始终紧紧围绕“服务群众”这一根本宗旨,探索“保护 + 利用”融合模式,让古树名木成为惠民利民的宝贵资源,推动人与自然和谐共生。

韶关市仁化县红锥古树公园

因地制宜打造特色古树公园。按照《广东古树公园建设指引》要求,广东以保护古树及其自然生境为核心,结合古村落、古建筑、红色文化资源,打造兼具生态、景观、宣教、休闲功能的古树公园。中山市五桂山桂南村的香樟公园里,香樟古树绿阴如盖,为市民撑起一方避暑清凉;深圳坝光银叶树湿地公园依托世界罕见的银叶树古树群,成为全国唯一入选“最美古树群”的红树林湿地;肇庆怀集结合古村落保护打造红锥王古树公园,1300 多年的红锥树直上云霄,挺拔树形尽显蓬勃生命力。昔日脏乱环境变身“网红景点”,古树公园成为城乡居民休闲游憩的“绿色客厅”。2023 年以来,广东已建设绿美古树乡村 120 个、新建古树公园 55 个,古树保护的惠民成效持续显现。

挖掘古树背后的文化内涵。韩愈栽下的木樨古树,让清远市阳山县挖掘出很多韩愈与阳山的故事。从广州市增城区何仙姑家庙旁的千年古藤与道教八仙之一何仙姑的丝丝联系中,人们体悟到何仙姑文化的绵延和厚重。2025 年,广东联合国土绿化杂志社开展“岭南杯”第四届全国古树名木摄影大赛,启动“寻找最美古树守护人”主题活动。在推进绿美广东生态建设过程中,广东注重挖掘梳理古树背后的历史故事与文化内涵,通过唤醒古树承载的集体记忆,增强群众的文化认同与文化自信。

聚焦“兴业” 打造乡村振兴“新引擎”

绿水青山就是金山银山。通过科学规划,古树名木可转化为可持续发展的绿色动能。在广东,人们正从保护古树名木中获得更多的经济效益。近年来,广东以古树为“纽带”,将古树保护与提升城乡宜居环境质量、促进生态旅游等相融合,在不破坏古树名木及其生长环境的前提下合理利用古树名木资源,实现保护与发展良性循环,打造乡村振兴“新引擎”。

发展产业综合体带动富民。江门市新会“小鸟天堂”百年古榕,因巴金《鸟的天堂》闻名遐迩。当地保护古榕生态,打造湿地公园,再现“万鸟齐飞”景象,成为自然教育与文化旅游融合的典范。茂名高州将根子镇贡园与柏桥讲堂、中国荔枝博览馆、红荔阁等绿美景区串联,打造南粤红绿径;滩底贡园结合滩底村“绿美庭院”建设,创新“古树 + 绿美庭院 + 美食、民宿、手工坊”等新业态,带动周边百姓致富。

因地制宜发展古树乡村旅游。惠州市博罗县柏塘镇高桥村依托 300 亩古榄园和 208 株古榄树打造打榄节、音乐节、露营节等活动,设计非遗特色旅游线路,组织采茶品茶文化活动,每年接待外来游客超10 万人次;汕头市澄海区莲华镇下寨村的“霞寨古榕”,由 3 株百年榕树合抱生长,当地对其修缮,打造支撑树干的独特景观及休憩场所,吸引众多游人及绘画、摄影爱好者。

江门“小鸟天堂“

盘活古村资源驱动发展。东莞市茶山镇超朗村立村于南宋末年,村内有 41 株百年古树,其中一株高山榕树树龄达 770 年,超朗村围绕古树林、旧民宅等资源推出“醉千年慢生活社区”项目,建设高端民宿、培训会场、帐篷营地等设施,入选“广东十大魅力古树乡村”。

一株古树,见证一段历史;一片绿荫,承载一份乡愁。在绿美广东生态建设的征程中,广东将继续秉持“绿水青山就是金山银山”的理念,守护好每一株古树名木,努力实现古树名木保护与经济社会发展的良性互动,为高质量发展注入源源不断的“绿色动能”,为建设人与自然和谐共生的现代化作出新的更大贡献。(刘福嘉 张林朦)