古树名木,是镌刻在华夏大地的绿色文化丰碑。每一株古树名木的健康存续,都凝聚着国家与全民的共同努力。从《城市古树名木保护管理办法》到《古树名木保护条例》的出台,从“一树一策”的科学管护到数字化监测平台的广泛应用,从濒危物种的抢救性保护到古树文化的传承弘扬,中国以最严格的制度、最先进的科技、最深厚的情感,守护着这些不可再生的绿色“国宝”和“活化石”。

这些古树名木的每一圈年轮,都镌刻着厚重历史;每一条叶脉,都蕴含着生态智慧。2025年8月15日,山东定林寺银杏、四川翠云廊剑阁柏、山西晋祠国槐、浙江普陀山普陀鹅耳枥以邮票的形式跃然方寸之间,化身成传递文明密码的信使,成为我国生态文明建设与文化遗产保护成就的生动缩影。山东定林寺银杏的金叶,传递着儒家思想的温润与深邃;四川剑阁柏的躯干,镌刻着巴蜀儿女穿越险阻的英雄史诗;山西晋祠国槐的虬枝,盘绕着三晋大地千年的兴衰气韵;浙江普陀鹅耳枥的果实,宛若智慧明珠,闪耀着对生命与自然的洞察。

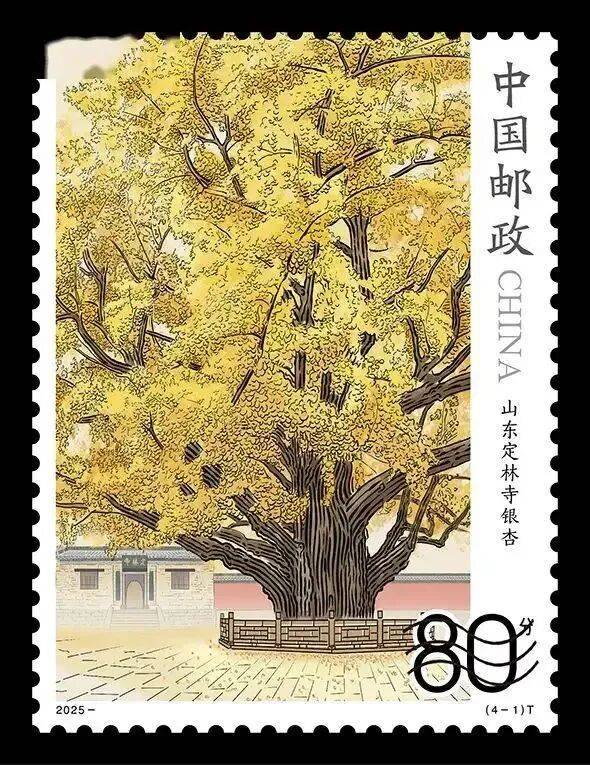

山东定林寺银杏:传递儒家思想

若说秋天最有诗意的注脚,银杏定是其中浓墨重彩的一笔。在中国《100株最美古树》的评选中,若论岁月积淀出的厚重感,山东莒县浮来山定林寺这株树龄近4000年的古银杏,堪称当之无愧的“王者”。它以26.7米的挺拔身姿撑起半座古刹的苍穹,冠幅达850平方米的华盖如金色云霞倾泻而下。每逢金秋,满树金黄的叶片随风翩跹,似碎金簌簌飘落,将青瓦红墙的寺院晕染成一片禅意流转的琉璃世界。

定林寺银杏

这株古银杏的主干粗壮,需十人方能合抱。其树皮皲裂纵横,宛如一部镌刻在大地上的史书,每一道沟壑都深藏着半部华夏文明史。翻开这部“活史书”,《左传》中“鲁隐公八年,九月辛卯,公及莒人盟于浮来”的记载跃然眼前,那是诸侯盟约的历史时刻。我国古代文学理论批评家刘勰晚年隐居于此,在银杏的荫庇下潜心藏书校经,完成了文学理论巨著《文心雕龙》。1982年,联合国教科文组织将其影像播向世界,让这株东方圣树的文明之光在全球闪耀。这一切,恰似《诗经》中“山有嘉卉”的古老歌谣,穿越千年时光,依旧在耳畔轻轻吟唱。

山东定林寺银杏邮票

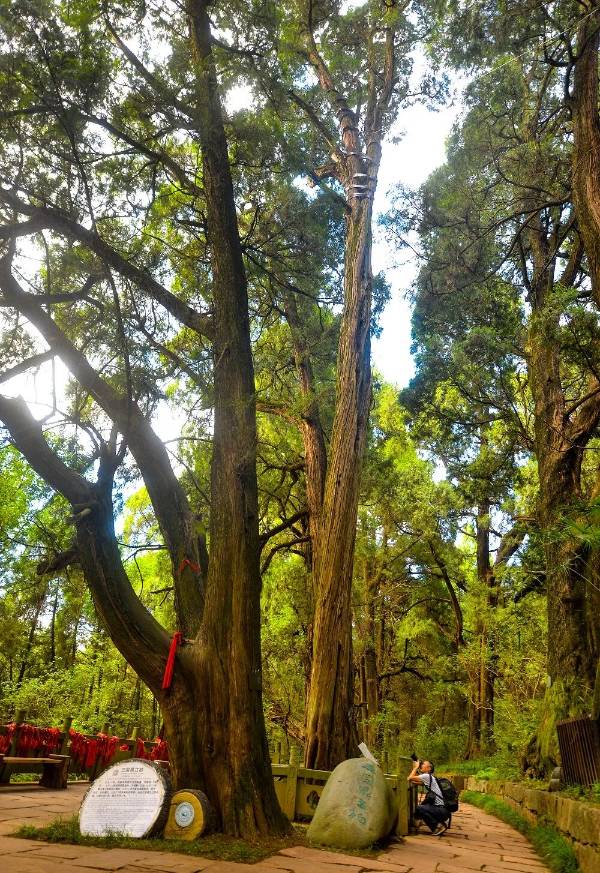

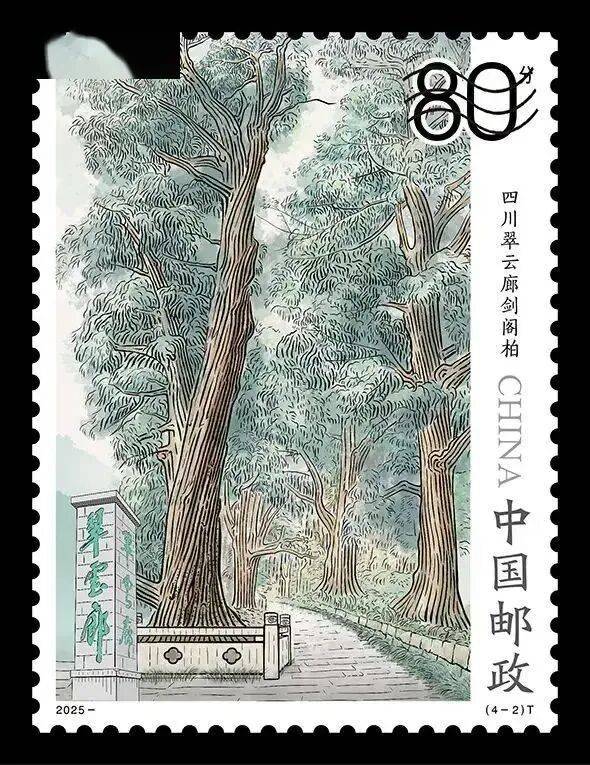

四川翠云廊剑阁柏:蜀道脊梁的绿色守护

四川广元翠云廊,有一株孤独的古树——剑阁柏。古柏约2300年,树高27米,胸径1.17米,树皮纵裂灰褐,窄长成条片,不似柏树粗糙,枝叶如松似柏,枝条密,不下垂,远看似松,近看是柏。据专家考证,剑阁柏为全球唯一存世原生种,国家一级保护古树。1978年9月,著名树木分类学家赵良能先生认定是柏木新种,因首次在剑阁发现,故定名为“剑阁柏木”。

剑阁柏 曾正强 摄

翠云廊,一道纵贯巴蜀的绿色生态轴线,一条贯通古今的文化走廊,一座享誉世界的自然奇迹。它是一种具有特殊意义的自然、历史和文化遗迹。翠云廊的古柏始于秦汉,完备于明清。它的形成是历代官家为了军事、政务的需要。有关历史资料记载,翠云廊经历了8次大规模植树造林,最终形成了300余里绿色长廊。20世纪90年代,为了保护翠云廊,剑阁县大规模补植柏木幼树,开始营造第二代“翠云廊”,以古城剑阁为中心辐射400公里,形成了“八百里行程百万树”的规模。

四川翠云廊剑阁柏邮票

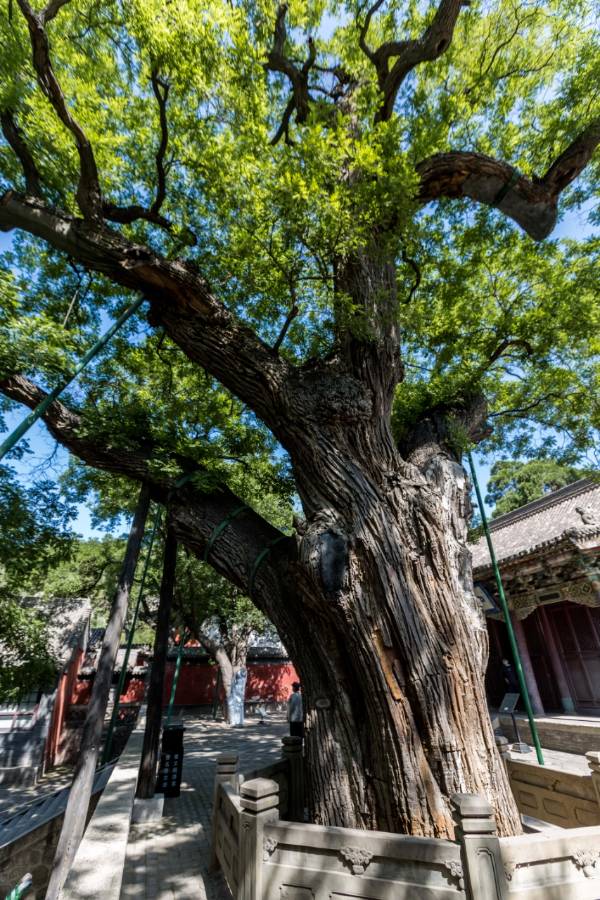

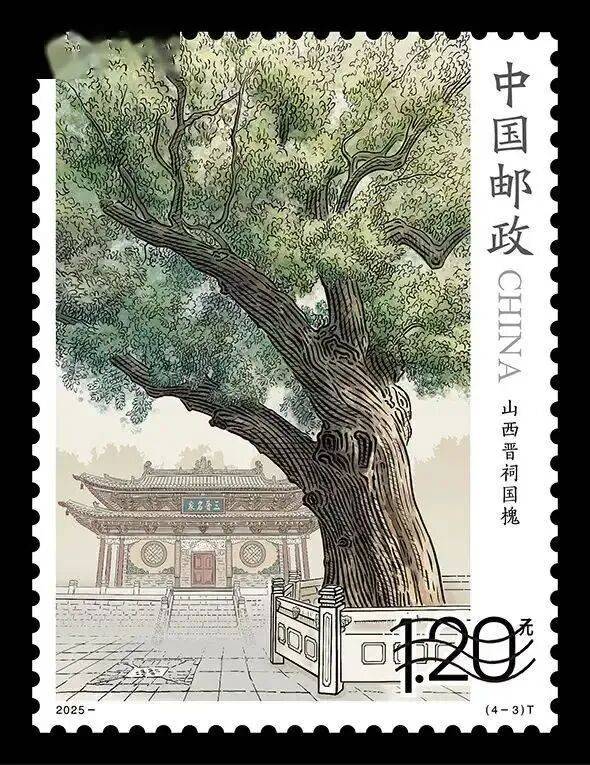

山西晋祠国槐:守护历史根脉

山西晋祠博物馆昊天神祠前,矗立的这株隋代国槐,树龄1400年,高23.2米,胸围6.6米。其枝干如铁画银钩,冠盖若云蒸霞蔚,素有“晋祠第一景”之誉,为国家一级古树。

晋祠国槐

晋祠以其现存规模最大的祠庙式古典园林之姿,承载着跨越3000年的文明积淀,而园中生生不息的古树群落,更是这部悠久史诗中最鲜活的年轮见证。近年来,晋祠创新构建的“科技赋能,活态传承”古树名木保护模式成效卓著,获评“山西省古树名木保护科研示范基地”。

山西晋祠国槐邮票

隋槐根系深植三晋文脉沃土。北魏郦道元《水经注》所载晋祠胜景,它已是无言见证。唐太宗李世民东征高丽前,“敬德开渠”的传说至今萦绕;郭沫若在游晋祠时写下的名句,“隋槐周柏吟高古,宋殿唐碑竞炜煌。”将“隋槐”与“宋殿唐碑”相比美,堪称国宝。为了保护这株“活文物”,山西省不仅实施了古树复壮工程,修复其生长环境,还运用现代科技手段对其健康状况进行实时监测,并建立了详尽的数字档案,确保其生命信息得以永久留存。

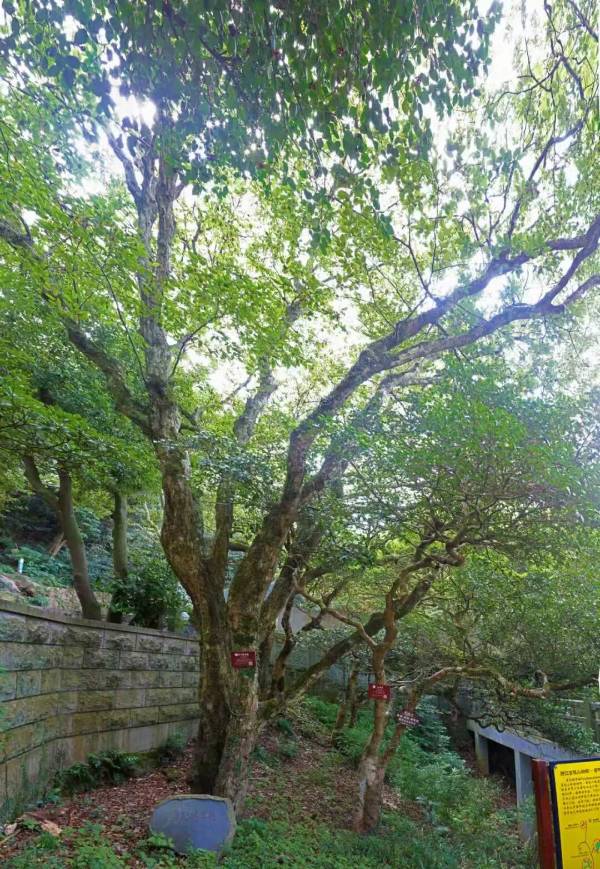

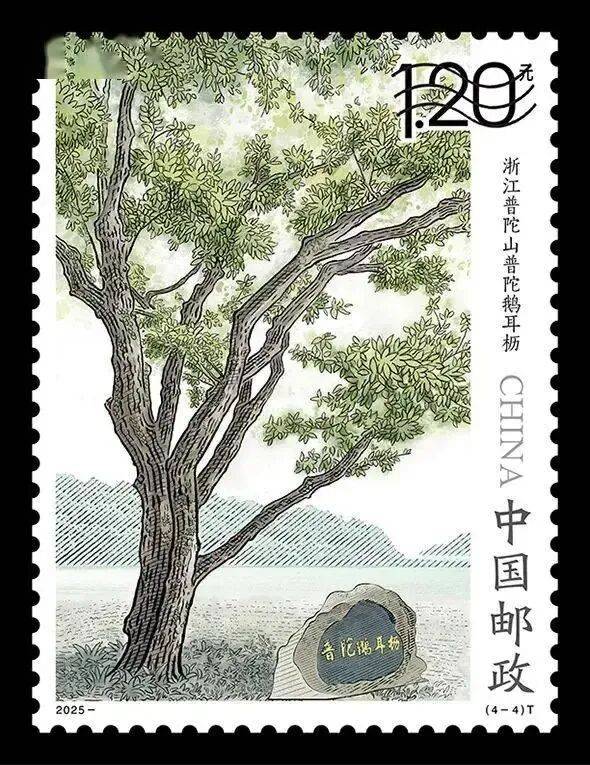

浙江普陀鹅耳枥:地球独一份

普陀鹅耳枥为我国特有种,仅见于浙江舟山群岛。目前普陀山慧济寺西侧的山坡上生长着的这一株普陀鹅耳枥,树龄约350年,树高14米,枝叶舒展如佛手拈花,果实圆润似菩提子。这株是全球仅存的一棵野生鹅耳枥树,因此被列为国家一级重点保护野生植物,被世界自然保护联盟列为极危等级。

普陀鹅耳枥

普陀鹅耳枥是桦木科、鹅耳枥属乔木植物。传说普陀鹅耳枥并非中国原产,而是早先由缅甸僧人来普陀山时所引进来的,不过由于它的繁殖率比较低,所以在其原产地早就已经绝迹了。由于缅甸最早信奉佛教,因此从缅甸引进的它也成了普陀的象征,成了佛界的菩提。

浙江普陀山普陀鹅耳枥邮票

1930年5月,著名植物学家钟观光才在舟山普陀山佛顶山发现了普陀鹅耳枥,后由林学家郑万钧教授于1932年正式命名。据记载,普陀鹅耳枥于50年代在普陀山不止一株,有数处发现,由于50年代末至60年代初,由于乱砍滥伐和毁林开垦,普陀鹅耳枥的生长环境受到破坏,原有的植株日益减少,因此也是《国家120种极小种群野生植物物种名录》中现存野生植株最少的一个物种。自20世纪80年代起,普陀山园林管理处对普陀鹅耳枥母树实施综合保护,通过设置栏杆、修筑挡土墙、培土种植等措施,有效改善其生长状况。科研人员通过有性和无性繁殖,成功繁育子代苗木4万余株,并开展异地引种与迁地保护,已在舟山以外建立近20个人工种群,个体总数超3000株,显著扩大了该物种种群规模。(王琪)