《杭州市城市古树名木保护五年行动计划(2026-2030年)》发布

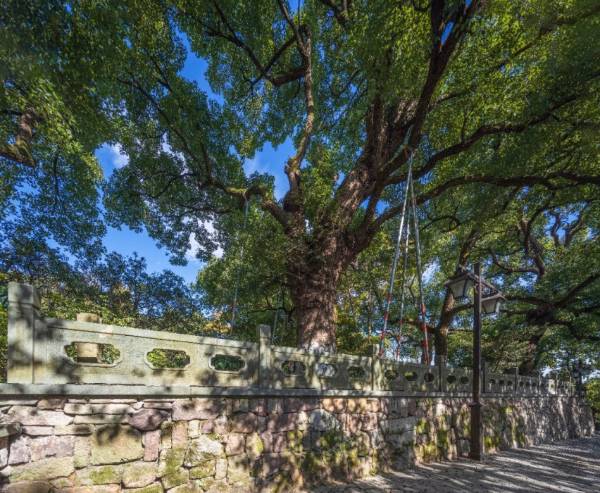

古树名木是自然界和前人留下的珍贵遗产,是树木资源中的瑰宝、有生命的文物,具有重要的历史、文化、生态、经济、科研价值。

为持续提升我市古树名木保护水平,近日,杭州市正式发布《城市古树名木保护五年行动计划(2026-2030年)》,坚持“保护第一、科学管理、合理利用、文化传承”方针,构建政府主导、社会共治、科技赋能的长效机制。

《行动计划》坚持以习近平生态文明思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于古树名木保护的重要讲话和指示批示精神,认真落实省、市政府关于加强古树名木保护的要求,坚持保护第一、科学管理、合理利用、文化传承的方针,充分挖掘古树名木生态价值和历史文化内涵,发挥古树名木在传承历史文化、建设生态文明中的独特作用,推动古树名木活化利用,做好城市古树名木及其自然生境保护,促进古树名木与生态建设、文化传承有机融合,让古树名木在新时代焕发生机。

《行动计划》提出,未来五年,杭州将围绕以下核心任务攻坚突破:

1. 结合全国第三次古树名木普查,完善"一树一档"信息库和数字化点位图,建立全生命周期档案;

2. 建设智慧监测体系,2030年前设置不少于500个监测点,实现一级古树100%动态监测,让保护从“被动抢救”转向“主动预防”;

3. 对100株以上衰弱古树实施"一树一策"精准救治,延续古树长久生命力;

4. 加强与规划、生态、综合行政执法等部门及司法机关的联动,推动古树名木保护模式向事前预防转型,形成严打严防、协同共治的工作格局;

5. 策划15场科普研学活动,讲好古树故事,举办专题展览与文化论坛;

6. 推行古树认捐认养,力争完成100株社会认养目标,建设15个古树主题公园,让保护成果惠及民生。

接下来,杭州市园林文物局将压实主体责任,加大资金、技术、人才投入,打造“政府+市场+社会”多元共治格局。通过科技赋能,构建系统、科学、高效的保护体系,到2030年底,实现档案信息持续丰富、监管力度显著增强、古树健康状况明显改善,打造全国古树名木保护示范城市,探索可复制可推广的“杭州模式”,让千年绿脉在新时代焕发新生机。