古树名木,是大地上的绿色年轮,是活着的历史,更是城市生态中珍贵的“文化基因库”。在习近平生态文明思想的指引下,太湖之滨的无锡,正以科技为笔、保护为墨、全民为纸,绘就一幅古树焕发新生、乡愁得以安放的生态长卷,让跨越千年的绿意,成为文明传承的生动坐标。

科技点睛:为古树定制“生命焕新术”

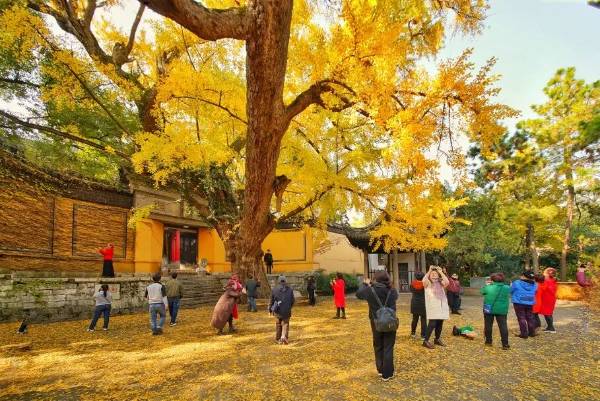

无锡惠山寺大同殿前的古银杏,是锡惠公园里的“明星树”,相传种植于明代洪武初年,但此前一直未找到确切的文字史料印证。为此,无锡市邀请专业机构通过常规检测和钻孔取样相结合的方式,不仅解开了这棵古树的“树龄之谜”,还监测到其中空躯干与白蚁侵蚀的问题,并据此制定了有针对性的复壮方案。

在“一树一策”的精细管护基础上,更多科技手段正被广泛应用于古树名木保护中。在宜兴,技术人员采用树木断层空腐检测技术,对城区71株古树及34株后备资源进行“体检”。通过树木断层画像诊断仪,利用应力波在不同介质中传播速度的差异,获得树木内部的二维或三维图像,如同为树木进行了一次精准的“CT扫描”。这种可视化技术,使养护人员能清晰掌握树干内部状况,从而帮助养护人员科学研判并处置因病虫害、自然衰退或极端天气导致的木质腐烂等问题。这种量身定制的“精准医疗”,正推动古树养护从传统经验迈向数据化、可视化的科学管理新阶段。

机制创新:为“古树后备军”定制成长护照

无锡市率先在全省建立古树名木后备资源保护机制,将树龄50年以上不满100年的树木纳入“后备军”统一管理。截至2024年底,在首批51棵的基础上,又新增140棵古树后备资源,完成建档挂牌,涉及榉树、朴树、榔榆、龙柏等近二十个树种。

这些“准古树”虽未满百岁,却已承载半个世纪的烟火记忆,享受与古树同等的保护待遇。养护团队会为这些“入库”树木清理周边渣土、架设生态围栏,打造专属的“私家小院”,持续优化其生长环境。正是这种前瞻性的机制,守护了市民的情感寄托。在梁溪街头,一株编号003的80岁香樟挂牌后,居民顾老伯动情地说:“在曹张新村住了30多年,这棵香樟就像一位默默无言的老人。没有空调的盛夏,邻居们在树下纳凉、话家常,它见证了几代人的成长。”

全民齐心:让古树成为城市的情感锚点

保护古树,离不开社会共识的凝聚。在央视镜头前,江阴顾山的杨先生一家,在一棵千年红豆树下许下“真情告白”,承诺“像爱护家人一样,守护这片土地上的绿色记忆”。民众思想提升的一小步,恰是城市环境提升的一大步。

近年来,无锡市充分利用全媒体平台,系统介绍古树名木的资源、文化与故事。结合资源普查,通过媒体发布线索征集,邀请《无锡日报》、无锡广电等随行采访,并借助微信公众号推送图文并茂的保护价值文章,持续讲好古树故事,有效提升了公众的保护意识与参与热情。

与此同时,行动的力量也在持续汇聚。 2024年以来,无锡线上线下开展义务植树活动500余场,植树16万余株,营建纪念林29个,义务植树尽责率超80%。当1000棵古树名木与421棵后备资源拥有专属养护手册,当“互联网+义务植树”将绿色责任播撒到城乡每个角落,当越来越多市民成为身边古树的“守护人”,当小小的画笔勾勒出古树参天的四季风华——这一切,共同悄然绘就的,是生态优先、绿色发展的时代答卷,是对生态文明的坚定承诺,是一座城市对历史的温情与敬意。